Agrégés, pour le meilleur et pour le pire ?

Quelques remarques sur l’agrégation, après un été ponctué d’accords à répétition.

C’est le jour des déménagements dans l’audiovisuel. La vague d’accords passés entre éditeurs de services, rendant l’offre des uns disponible sur le service des autres, fait penser à cette coutume québécoise, jour où des milliers de locataires changent d’adresse en même temps, dans une joyeuse cacophonie. Il semblerait en effet que les entreprises de l’audiovisuel aient elles-aussi décidé, et ce de manière quasi-simultanée, de signer de nouveaux baux résidentiels. En novembre dernier, TF1 annonçait l’arrivée d’Arte sur TF1+. En juin de cette année, c’était au tour de Netflix d’annoncer l’arrivée des programmes TF1 sur son service, à partir de l’été 2026. À peine un mois plus tard, Amazon et France Télévisions se mettaient d’accord pour une disponibilité des programmes du service public sur Prime Video. Disney+ aussi se prête au jeu, et a noué cet été des partenariats avec ITVX au Royaume-Uni et la ZDF pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.

Le mot de la rentrée sera donc « agrégateur », un anglicisme venu de l’informatique à ne pas confondre avec son autre usage dans l’audiovisuel, pour désigner ces entreprises qui “distribuent” des contenus aux services de vidéo à la demande en s’occupant de leur mise en ligne et de l’enrichissement des métadonnées, le plus souvent pour une exploitation en transactionnel. Dans cet article, nous entendrons par agrégateur un service de vidéo à la demande qui donne accès aux offres de contenus d’opérateurs tiers, en complément ou non de son propre catalogue.

L’agrégation n’est pas nouvelle — Molotov et myCanal la pratiquent depuis des années — mais le phénomène a pris de l’ampleur ces derniers mois et semble s’accélérer. S’il y a bien une nouveauté, c’est que cette stratégie est maintenant adoptée par des acteurs internationaux, y compris par ceux qui faisaient jusqu’à maintenant cavalier seul, qui intègrent désormais les offres de diffuseurs locaux. Dans une certaine mesure, l’agrégation telle que pratiquée par les géants de la VOD est une extension de leur stratégie de production locale, qui consiste à se rapprocher au plus près de l’abonné grâce une offre de proximité. D’un côté, les accords passés avec nos chaînes nationales sont autant de petites victoires, car ils démontrent la pertinence de leur proposition éditoriale, que les géants de l’industrie peinent à répliquer. Mais vus d’un œil plus pessimiste, ces accords entre petits services locaux et grands services internationaux peuvent donner une impression de capitulation, annonçant la fin des velléités d’indépendance et de souveraineté qui ont marqué la dernière décennie.

Les historiens du futur interprèteront sans doute la période que nous traversons comme une suite logique à celle que nous quittons, où chacun a cru pouvoir lancer son propre service VOD, et la plupart ont échoué. Les streaming wars se sont soldées par une écrasante victoire de Netflix, Prime Video et Disney+, et on entre maintenant dans une période de partage du territoire, avec le traçage de nouvelles frontières. Pour les perdants, il est naturel de vouloir conclure un accord de distribution avec les gagnants. If you can’t beat them, join them, disent les anglophones.

Cherche page d’accueil bien située, si possible premières rangées

Il existe plusieurs types d’agrégation et autant de relations différentes entre agrégateur et agrégé, mais la préoccupation centrale est toujours la même : la place qu’occupe l’offre du service tiers sur l’interface du service agrégateur. Pour classer les différents types d’agrégation, reprenons notre analogie du logement :

- La location - le locataire dispose d’un espace qu’il arrange à sa guise.

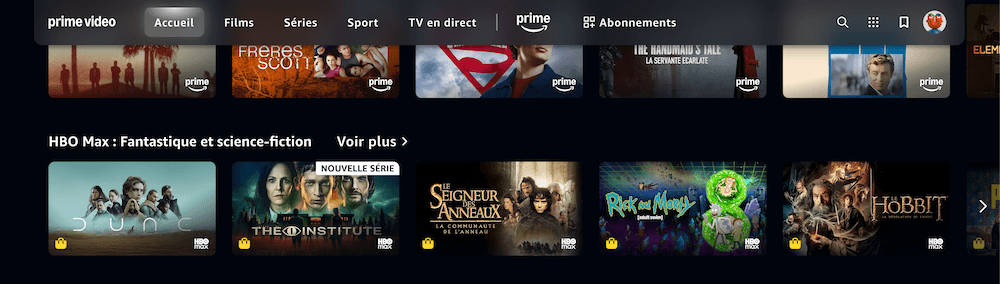

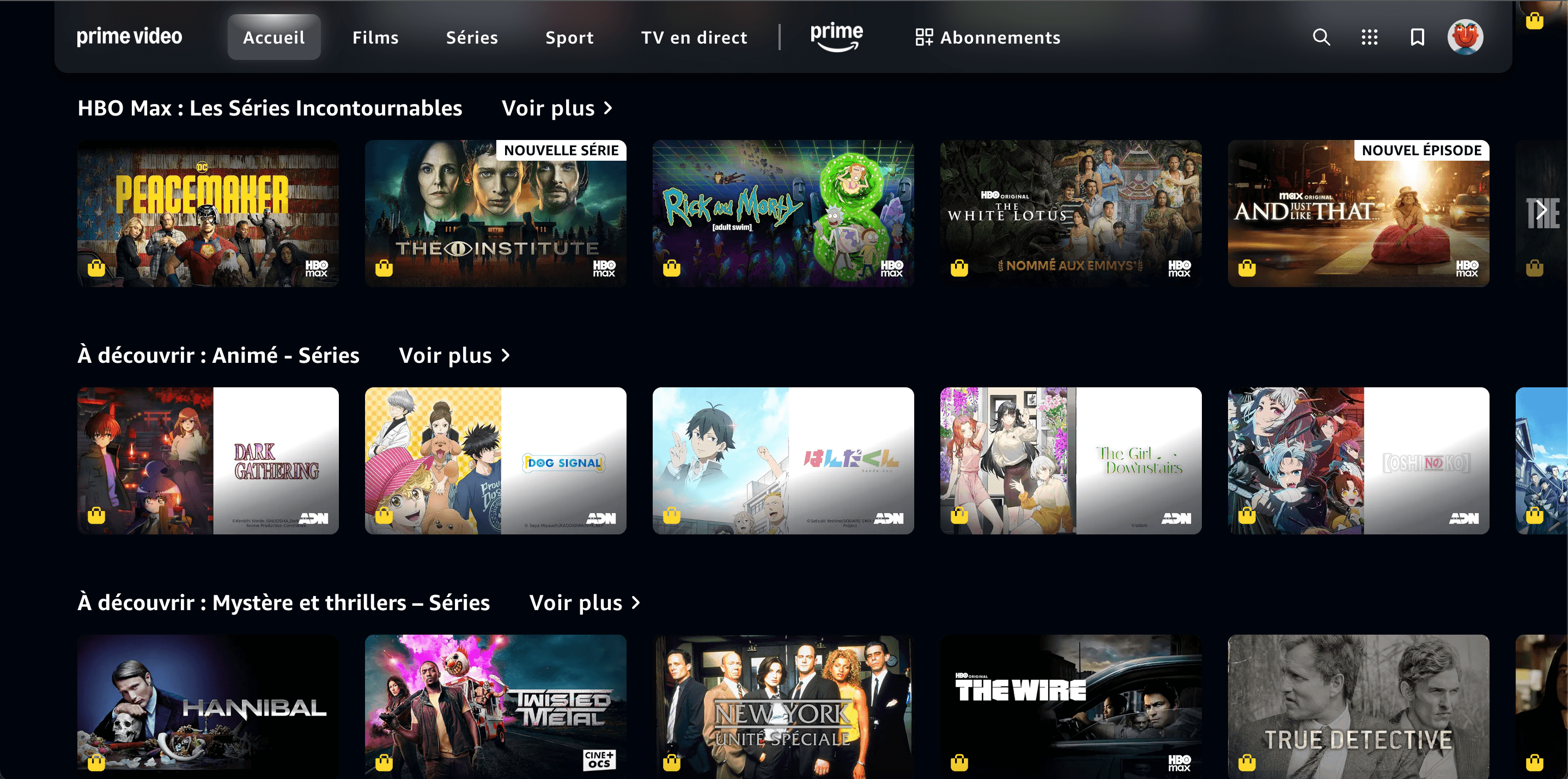

Ici, l’offre du service tiers se voit confier un espace dédié sur l’interface de l’agrégateur. Cet espace peut prendre la forme d’une ou plusieurs rangées thématiques, d’une section sur la page d’accueil ou encore d’une page à part entière. Le plus souvent, l’éditeur du service agrégé est libre d’éditorialiser son espace en choisissant les titres à mettre en avant et il détermine lui-même l’ordre dans lequel ils apparaissent.

Exemple : Prime Video

- La chambre chez l’habitant - le locataire occupe une chambre et partage des espaces communs avec le propriétaire des lieux.

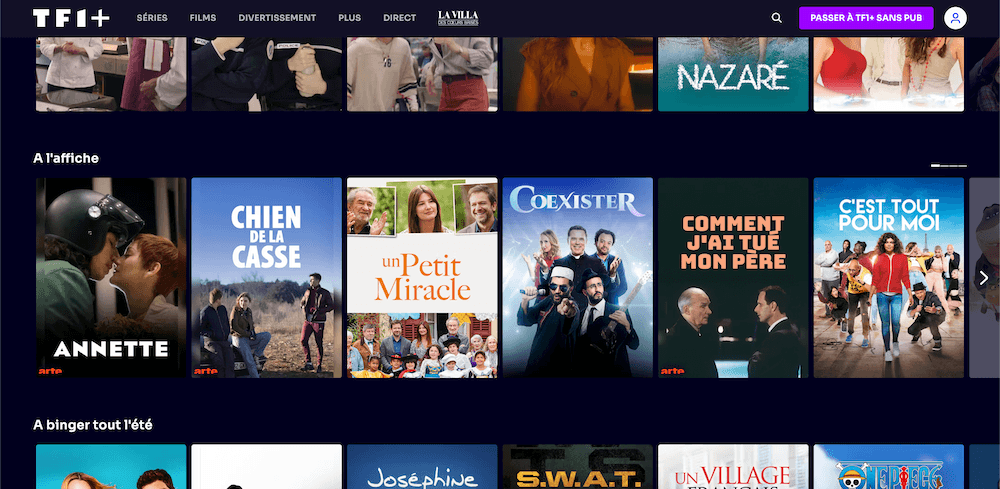

Dans ce cas, l’offre du service agrégé est mêlée à celle du service agrégateur. Les titres de l’un et l’autre peuvent apparaître côte-à-côte, au sein par exemple des mêmes rangées thématiques ou carrousels, ce qui n’exclut pas que l’offre du service agrégé dispose par ailleurs de son propre espace.

Exemple : Arte sur TF1+, a priori TF1 sur Netflix en 2026

- La colocation - plusieurs locataires partagent le même espace de vie.

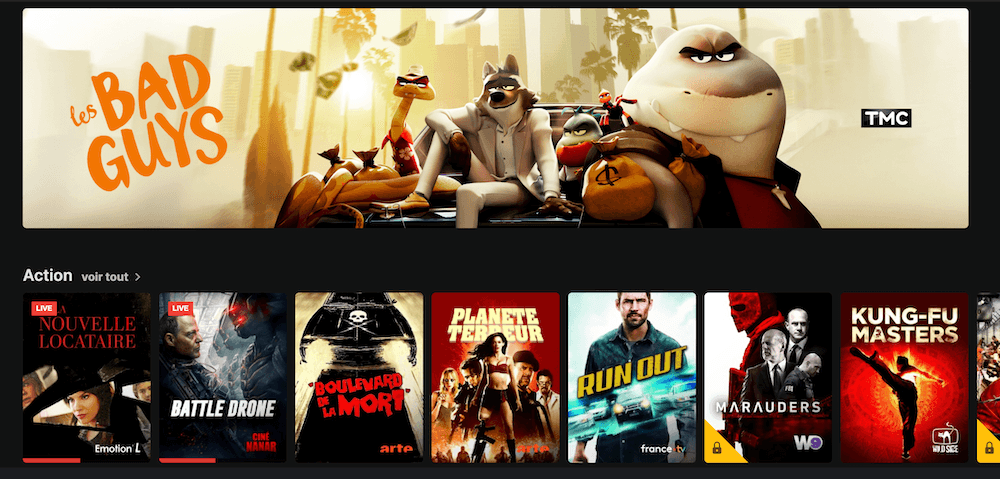

Là, c’est l’auberge espagnole : l’agrégateur ne propose pas son propre catalogue, et toute l’offre est donc composée de titres provenant de services tiers. Leur emplacement sur l’interface peut être décidée arbitrairement ou monnayée par l’agrégateur (en payant plus, on peut avoir une meilleure chambre !).

Exemple : Molotov, les interfaces de box des FAI (Free, SFR, Bouygues…), Google TV si on ne compte pas YouTube.

À première vue, et cela vaut pour toutes ses déclinaisons ci-dessus, l’agrégation est une opération « win-win ». D’un côté, l’agrégé trouve une exposition nouvelle auprès des utilisateurs existants de l’agrégateur, qui sont souvent plus nombreux ou constituent une cible démographique convoitée par l’agrégé. De l’autre côté, l’agrégateur augmente l’attractivité de son offre de contenus, en la diversifiant ou en augmentant simplement son volume. Il se peut même que l’agrégateur récupère des utilisateurs de l’agrégé, en persuadant certains de visionner désormais leurs programmes chez lui ou en faisant découvrir à ces nouveaux-venus le reste de son offre.

La « découvrabilité » est un mot qui, comme « agrégateur », a fait une apparition récente dans le jargon audiovisuel. Venu du Québec et désignant la « capacité d’un contenu à être découvert », le concept trouve tout son sens dans le contexte de l’agrégation.1 Pour le service agrégé, être disponible sur un nouveau canal de distribution accroît mécaniquement la découvrabilité de son offre et, selon l’accord conclu avec l’agrégateur, le service agrégé peut même conserver un certain contrôle éditorial sur les titres qui sont les plus découvrables. Dans ce cas, il est libre d’adopter des stratégies de mise en avant spécifiques à ce canal de diffusion, afin par exemple de cibler précisément les abonnés de l’agrégateur ou simplement d’expérimenter des techniques d’éditorialisation qui pourront être répliquées plus tard sur son propre service. Ces deux exemples illustrent cependant la nécessité, pour l’agrégé, d’avoir accès à des données d’usage, point important dans toute négociation d’un accord de distribution numérique.

Les bénéfices de l’agrégation sont nombreux, et il paraît aujourd’hui difficile pour un « petit » service, qui cible un seul territoire ou traite d’une seule thématique, de ne pas surfer sur la vague. Mais l’engouement actuel pour l’agrégation ferait presque oublier l’adage, pourtant universellement accepté jusqu’à peu, selon lequel « the medium is the message ». Or, quel message envoie la disponibilité de France.tv sur Prime Video, ou d’Arte sur TF1+ ? L’image de marque du service agrégé peut-elle se retrouver modifiée, voire affaiblie, par son nouveau support ? Il est peut-être trop tôt pour se prononcer sur la stratégie de nos chaînes historiques, mais l’opération n’est certainement pas neutre. Qui plus est, les spectateurs de la télévision se sont transformés en utilisateurs. Là où le spectateur avait l’habitude de zapper sur un support plutôt neutre (la TNT, le spectre des ondes FM), l’utilisateur « zappe » aujourd’hui sur un support déjà assimilé à une marque, celle du contenant (ici Prime Video ou TF1 par exemple), potentiellement différente de celle du contenu (France TV, Arte) et surtout en quelque sorte parente de cette dernière à ses yeux. Quand l’agrégateur propose ses propres programmes en plus de ceux de l’agrégé, il est difficile de ne pas considérer l’offre du service tiers comme secondaire à celle du service d’accueil. La différence entre Arte sur YouTube et Arte sur TF1+ réside dans la perception que l’utilisateur a de YouTube et de TF1+ respectivement. YouTube est une plateforme d’UGC2 qui propose, aux yeux de l’utilisateur, un catalogue neutre où les programmes d’Arte côtoient des vidéos amateurs. TF1+ est au contraire un service éditorialisé, toujours assimilé à la chaîne linéaire. Arte sur TF1+ sous-entend donc un lien de subordination éditoriale qui ne peut exister sur YouTube.

C’est pourquoi, pour reprendre notre analogie du logement, il est primordial pour un service agrégé de disposer d’une résidence principale, c’est-à-dire de son propre canal de diffusion, identifié par le public comme étant à la fois le point d’origine de son offre et là où elle « vit » en priorité. Il ne fait nul doute par exemple que l’offre numérique de France Télévisions se décline avant tout sur le service france.tv, à la fois un site internet et une application. Pareil au Royaume-Uni pour la BBC, dont l’iPlayer héberge l’offre en ligne depuis 2007. Dans ce cas, l’image de la marque n’est pas forcément affaiblie par l’agrégation, et l’apparition sur l’interface de l’agrégateur d’une section dédiée à l’offre de l’agrégé agit plutôt comme un aperçu de ce qui se passe ailleurs.

Certains acteurs se prêtent donc mieux que d’autres au jeu de l’agrégation. Les caractéristiques que nous avons identifiées pour « passer l’agrégation » sont les suivantes :

- Une présence indépendante et forte par ailleurs, sur Internet et/ou via des applications mobile et TV.

C’est la résidence principale qu’on vient d’évoquer, essentielle pour ne pas diluer son image de marque. - Une offre unique et différente de celle proposée par l’agrégateur.

L’idée est que l’utilisateur soit capable d’identifier la rangée du service en question par les contenus qui y sont proposés, et non seulement par son titre.

Typiquement, un service qui propose des films et séries grand public n’est pas adapté à l’agrégation car il se fera écraser, éditorialement parlant, par son agrégateur. - Puisqu’il est question du service public, l’offre doit mettre en avant sa proximité naturelle à son public, chose plus difficilement atteignable par l’agrégateur, qui est le plus souvent une société américaine présente sur de nombreux territoires.

Exemple : le service Madelen de l’INA sur Prime Video - Une forte capacité d’éditorialisation. La qualité plus que la quantité : l’agrégateur ne confiera au service qu’il distribue qu’un petit nombre de vignettes sur sa page d’accueil. Qui plus est, la recommendation algorithmique est souvent moins importante pour les services tiers. Ceux-ci peuvent choisir quels titres mettre en avant et doivent en profiter.

- Cela peut paraître trivial, mais il est primordial que les vignettes soient “tamponnées” du logo du service agrégé.

Exemple le plus marquant : Anime Digital Network sur Prime Video, dont le style de vignette tranche avec celui des autres rangées, les rendant instantanément découvrables.

Conclusion

De plus en plus, être agrégé impliquera une cohabitation délicate avec des contenus venus de planètes lointaines, ces bêtes étranges que sont les jeux vidéo (Netflix), les évènements sportifs (Prime Video) ou encore les vidéos amateurs (YouTube sur Google TV). Pour être vu, il ne suffit plus d’être disponible mais il faut aussi être découvrable. Or, la page d’accueil impose à la fois une stricte hiérarchie (verticale et horizontale) et une uniformité dans la présentation, tous les formats étant rangés côte-à-côte dans des vignettes rectangulaires. Dans cet environnement, un service tiers doit être prêt à jouer des coudes pour se frayer un chemin jusqu’au prime-space, ces zones où l’utilisateur porte son regard en priorité. Car l’agrégation a du bon, c’est certain, mais seulement si l’offre de l’agrégé trouve sa place dans celle du service qui l’accueille.